Visionär Cornelis Lely

Es wurde allerhöchste Zeit, die reißende Zuiderzee zu zähmen. Bei Stürmen aus nordwestlicher Richtung wurde das Binnenmeer zu einem gefährlichen Trichter. Der starke Wind drückte das Wasser aus der Nordsee hinein und das aufgestaute Wasser konnte nicht wegfließen. Die einzige Lösung: die Abtrennung des Binnengewässers. Derartige Pläne gab es bereits jahrhundertelang, es fehlte an Mut, Technik und Geld. Dem Durchhaltevermögen eines visionären Ingenieurs, Cornelis Lely, ist es zu verdanken, dass der Abschluss des Binnenmeeres letztendlich vollzogen wurde.

Plattfischtreten

Eigentlich ist es nicht verwunderlich, dass das älteste Kanu der Welt in der Provinz Drente nahe der deutschen Grenze gefunden wurde. Bereits vor 8000 Jahren, nach der letzten Eiszeit, fuhren die nördlichen Bewohner der niederen Lande in seetüchtigen Gefährten auf dem Meer herum. Sie siedelten dicht an der Küste, Sturmfluten und Landabschlag zum Trotz. Auf den Salzwiesen von damals fand der Mensch nahezu mühelos schmackhafte Nahrung. Im Boden versteckten sich leckere Herzmuscheln, man musste sie lediglich mit der Hand oder einem Stock ans Tageslicht befördern. Fische fing man mit Netzen oder Speeren, notfalls auch barfuß. Probieren Sie beim Trockenfallen mal Plattfischtreten aus. Angespülte Wale oder Robben durfte man damals noch ohne schlechtes Gewissen ausnehmen, zerlegen und verspeisen – ein sehr ergiebige Nahrungsquelle.

Trockene Füße dank Lehmhügeln

Sich im Sommer treiben lassen, jagen, wenn man Appetit verspürte, das Leben ließ sich während dieser Jahreszeit hervorragend auf den Salzwiesen aushalten. Aber dauerhaft sesshaft werden trotz gefährlicher Wintersturmfluten? Die wenigsten wagten es. Auf einigen Lehmhügeln, entstanden durch den Gletscherdruck der letzten Eiszeit, konnte man auch die Winter überleben: Texel, Stavoren, Wieringen, Urk und Muiden. Archäologische Funde aus der Steinzeit zeugen von ersten menschlichen Ansiedlungen.

Hügel kann man auch selber bauen, fanden die frühen Friesen und machten sich an die Arbeit: ihre Warften bauten sie aus Holz, Sand, Dung und Abfall.

Wasserbau in der Römerzeit

Die alten Römer trauten sich nicht viel weiter als bis zum Rhein, die Friesen taten ihnen leid. Plinius, römischer Geschichtsschreiber, philosophiert über dieses "armselige Volk", das auf "hohen Erdhügeln" in Schilfhütten lebt. Bei Flut, "wenn die Gewässer die Umgebung bedecken, gleichen sie mit ihren Hütten den Seefahrern; Schiffbrüchigen aber, wenn die Fluten zurückgetreten sind". Die Römer waren im Wasserbauwesen weit vorangeschritten, dank ihrer Aquädukte hatten sie das trockene Italien in eine fruchtbare Oase verwandelt.

Für das matschige Holland hatten die Römer andere Pläne: Sie hoben Kanäle aus, über die sie Zugang zur Nordsee erhielten. Auf diesem Wege wollten sie den Germanen in den Rücken fallen. Ein unvorhergesehener Rechenfehler hatte sich allerdings eingeschlichen: Der kleine Flevo Lacus, das heutige Flevomeer, hatte aufgrund des neuen Kanalsystems mehr Wassermassen zu verdauen als bisher. Beim nächsten Nordweststurm floss das Wasser sowohl von der Nordsee als auch vom Rhein, zu viel für den See. Überschwemmung vorprogrammiert.

‚Das Wasser gibt, das Wasser nimmt‘

… ist eine bekannte niederländische Volksweise. Das Wasser kam regelmäßig zurück, egal wer gerade das Zepter in der Hand hielt und herrschte. Weder der Adel, noch die Kirche, noch das Bürgertum hatten eine passende Antwort auf die erdrückenden Fluten. Mönche, Deichgrafen und Bauern sahen zu, dass sie mit Hab und Gut überlebten. Sturmfluten bedrohten Land und Bewohner in regelmäßigen Abständen, wie schon bei den Römer sorgten menschliche Eingriffe in die Natur für weitere Überschwemmungskatastrophen. Eindeichung, Torfstecherei und Salzgewinnung machten das Land empfindlich für Hochwasser.

Die Friesen waren mit ihren selbst aufgehäuften Warften gar nicht so dumm gewesen. Die Sinkstoffe jeder Überschwemmung verhinderten Bodenerosion und sorgten für nahrhaften Boden rundum die Lehmhügelansiedlungen. ‚Gib‘ uns unser täglich Brot und ab und zu eine Sturmflutnot‘ ist ein niederländisches Sprichwort.

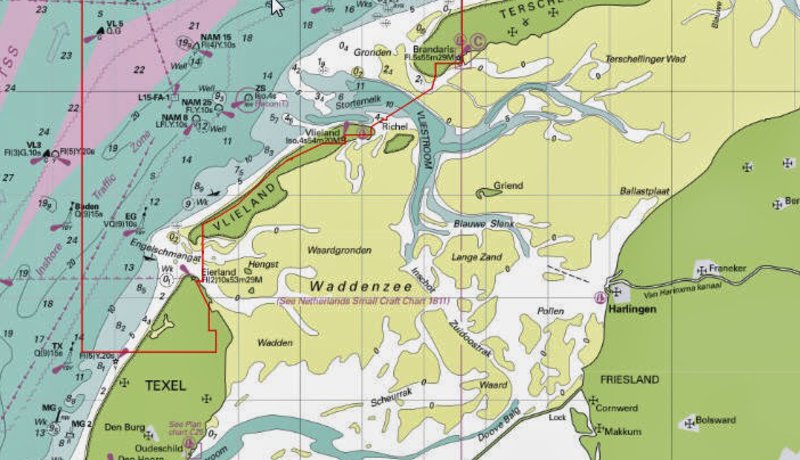

Nach zahlreichen Überschwemmungen war der kleine Flevo-See ein Binnenmeer geworden und hatte den Städten und Dörfern am Ufer großen Reichtum beschert. Hoorn, Enkhuizen, Muiden, Amsterdam, die Inseln Texel, Vlieland und Terschelling, in Friesland Harlingen, Hindeloopen und Stavoren sowie Kampen im Osten profitierten vom Zuwachs im Schiffsverkehr. Straßen und Wege gab es damals kaum, Transport fand hauptsächlich mit Schiffen statt.

Das Goldene Zeitalter 1588 - 1702

Das Goldene Jahrhundert begann. Schiffe legten ab und an, Fischer holten volle Netze aus dem warmen Wasser der flachen Zuiderzee. Die Niederländer entwickelten technischen Vorsprung und pumpten ihre Binnengewässer mit Windmühlen trocken und legten stets größere Polder an.

Leider brachten zahlreiche Katastrophen und Kriege ein Ende an diese goldenen Zeiten. Napoleon, Sandablagerungen, eine lahmende Wirtschaft, sogar der Fisch blieb aus. Nur die Waterwölfe - so nannte man die Überschwemmungen im Volksmund - die kamen weiterhin mit unverminderter Gewalt.

Stevin – Vordenker von Lely

1667 schlug der Mathematiker Stevin vor, die vermaledeite gefährliche Zuiderzee definitiv einzudämmen. Er dachte an Staudämme zwischen den Inseln. Bei näherer Untersuchung stellte sich diese Idee als unmöglich heraus. Zwischen den Wattinseln war die Strömung zu stark und der Boden zu instabil. Während der Schatzsuche nach der gesunkenen Lutine zeigte sich das, (siehe Artikel Schatzsuche am Strand), mal stand das Wrack sichtbar auf der Sandbank, nur 12 Monate später war es unter 16 Meter Sand begraben.

Vollkommen illusorisch waren die Pläne von Stevin nicht, fand der Ingenieur Lely. Man müsste das ganze Vorhaben nur ein paar Seemeilen südlicher ausführen. Dieser Herr Lely, geboren 1854, begann seine beeindruckende Karriere mit dem Eichen des NAP. Sein Werdegang blieb für sein restliches Leben eng mit dem NAP verbunden. Glücklicherweise stets ausreichende Meter über dem Nullpunkt.

Lely wurde im Laufe seiner Karriere drei Mal Minister für Verkehr und Wasserwesen. Als Jugendlicher hatte er viel auf der Zuiderzee gesegelt und entdeckt, was die Fischer bereits generationenlang wussten: Der Meeresgrund der Zuiderzee bestand nicht nur aus Sand, sondern es gab auch große Flächen mit stabilem, zähem Lehmboden, den die Gletscher der Eiszeit hierher geschoben hatten.

Dampftechnik verleiht Plänen Dampf

Neben dem Abschließen der Zuiderzee umfassten die Pläne von Lely eine zweite Vision: Einpoldern. Man brauchte neues Land für eine Steigerung der landwirtschaftlichen Produktion. So konnte der Bedarf der wachsenden Bevölkerung gedeckt werden und war man in Kriegszeiten autark. Zwischen seinen ersten Entwürfen und der Ausführung lagen 50 Jahre. Geldmangel und ein Gros an Skeptikern ließen die Pläne regelmäßig wieder in der Schublade verschwinden. Lely gab seinen Lebenstraum nicht auf und verbesserte, verwarf und entwarf weiter an seinen Bauplänen.

Nach einer weiteren Überschwemmung in 1916 musste die Regierung eine Entscheidung treffen. Die Provinzen Süd- und Nord-Holland wurden großflächig überschwemmt, wie durch ein Wunder ertranken 'nur' 20 Menschen auf der Insel Marken. Aber die Sturmfluten kamen gefährlich nah bis Amsterdam, die Stadt wurde knapp verschont.

Plötzlich ging alles sehr schnell. Natürlich spielte der Entwicklungstand der Technik eine große Rolle. Ohne Dampfschöpfwerke und Dieselmaschinen, die im 18. Jahrhundert erfunden worden waren, wäre die Ausführung von Lelys Plänen unmöglich gewesen. Der Wirtschaft ging es weiterhin schlecht, aber nach dem Bau des Damms warteten nur 40 Kilometer Deichpflege auf den Staat statt der bisherigen 250. Außerdem erhoffte man sich reiche Erträge der fruchtbaren Polder.

Deichmodellbau

1920 begann man mit einem Probestück: das Eindeichen des Wieringermeerpolders. Zwei Kilometer Deich und vier Jahre später wurde dieses Projekt mit Erfolg beendet. Der Wirtschaft ging es noch schlechter, die Fischer fingen an zu protestieren, der geplante Dammbau wurde kurzzeitig pausiert. Ab 1927 saßen die Konsortien der Wasserbaubetriebe wieder zu Beratungen zusammen.

Lelys Lebenstraum

Der Bau des Abschlussdeiches wurde von vier Standorten aus durchgeführt. Gebaut wurde an der Westseite ab Den Oever, an der Ostseite ab Makkum und von der Mitte aus. Hierfür waren zwei Arbeitsinseln angelegt, Breezand und Kornwerderzand. Dank der langen Vorbereitungszeit und Sorgfältigkeit von Ingenieur Lely wurde der Damm drei Jahre früher fertig gestellt als geplant.

Allerdings wäre der Deich noch vor seiner Fertigstellung beinahe weggespült. Im März 1931 stellte sich heraus, dass die Matten aus Weidenhölzern an der Ostseite vom Damm bei den Middelgronden von Schiffsbohrwürmern zersetzt waren. Die Drahtgitter, die die Matten an Ort und Stelle halten sollten, waren verrostet. Die Strömungsgeschwindigkeit der Nordsee betrug fünf Meter pro Sekunde, also 18 km/h oder 10 Knoten. Wenn die Matten mitsamt den Steinen, die zur Beschwerung dienen, weggespült worden wären, dann wäre in kürzester Zeit die gesamte Baustelle davongeschwommen.

Deutsche Brocken

Eine schwerwiegende Lösung musste schnell gefunden werden. Um die beschädigten Weidenmatten zu verstärken, wählten die Ingenieure Baryt - auch Schwerspat genannt – aus deutschen Landen. Die Dichte von Baryt übersteigt die von Kalk oder Basalt um einiges. Große Mengen des Materials machten sich auf die Reise in den Norden von Holland. Insgesamt wurden 10.000 Tonnen Baryt verbaut, die damalige deutsche Jahresproduktion.

Das geschwächte Senkstück wurde mit den Barytsteinen bedeckt. Dank dem Schwerspat gewannen die Ingenieure die ‚Schlacht um die Middelgronden‘, so wie sie es selbst nannten. Die starke Strömung hatte beinahe 30 Meter tiefe Rinnen verursacht. Am 22. November wurde das Loch im Deichanbau geschlossen, nur einige Tage später wütete ein schwerer Dezembersturm. Der Deich hielt stand. Die deutschen Brocken retteten den Abschlussdeich und am 28. Mai 1932 wurde das letzte Stück im Damm mit den letzten Lehmbrocken geschlossen. Diese historische Stelle wird heute mit einem Denkmal (‚De Vlieter‘) und einer kleinen Ausstellung geehrt. Es gibt auch eine Anlegestelle, allerdings empfiehlt sich festmachen nur bei leichtem Wind.

Lelys Erbe

Lely hat den historischen Moment der Fertigstellung nicht mehr miterlebt. Er starb im Januar 1932, aber der Dammbau war damals bereits in fortgeschrittenem Stadium, an seiner Vollendung wurde nicht mehr gezweifelt. Letztendlich wurde weniger Land eingepoldert, als Lely geplant hatte. Der Noordoostpolder, der Flevopolder und das Wieringermeer wurden angelegt, der Rest der Pläne fiel buchstäblich ins Wasser. Glücklicherweise, denn so bleibt ein wunderschönes, ausgestrecktes und abwechslungsreiches Segelrevier. Nach dem Anlegen in den historischen Häfen genießen wir von der Altstadt und der reichhaltigen Geschichte, die die Städtchen ausstrahlen, ebenso wie wir tagtäglich von unseren historischen Schiffen genießen.

Fakten:

Der Damm ist auf Wasserhöhe 90 Meter breit, verbaut wurden 15 Millionen Kubikmeter Lehm, 27 Millionen Kubikmeter Sand, 1 Millionen Quadratmeter Basalt aus der Eifel und 10.000 Tonnen Baryt. Jährlich waren 5000 Bauarbeiter beschäftigt. Nach dem Bau des Abschlussdeiches wurden drei Polder – Noordoostpolder, Flevopolder, Wieringermeerpolder - mit einer Gesamtoberfläche von 165.000 Hektar trocken gepumpt.

Insgesamt hat das Bauprojekt nach heutigen Wert 1 Milliarde Euro gekostet. Durchschnittlich befindet man sich südlich vom Abschlussdeich zwischen 7 bis 10 Metern über NAP.

NAP - Normaal Amsterdams Peil, das Amsterdamer Pegel meint den Nullpunkt einer Höhenfestlegung in Amsterdam, die 1674 erstmals erwähnt wurde. Die Festlegung des Nullpunkts erfolgte nach Messen des Wasserstands des IJ, einem Meeresarm der ehemaligen Zuiderzee, an der Haarlemmer Schleuse (Haarlemmersluis) in Amsterdam. Als Nullpunkt wurde der Wasserstand des mittleren Hochwassers des gemessenen Zeitraums gewählt. Per königlichem Erlass wurde dieser Nullpunkt 1818 von Willem I als Ausgangspunkt für die Höhenangaben für das gesamte Land festgelegt. Später wurde diese Höhenangabe auch in einigen Nachbarländern als Ausgangsbezug übernommen, zum Beispiel 1878 von Preußen. Heute ist die Europäische Union bestrebt, eine einheitliche Referenzhöhe für ganz Europa einzuführen. Dabei wurde die Höhendefinition des NAP als Nullpunkt übernommen Der Wasserstand in Amsterdam hat sich durch Wasserbaumaßnahmen (z.B. das Ijsselmeer) längst geändert, weswegen gelegentlich auch vom „ehemaligen Amsterdamer Pegel“ gesprochen wird. Eine Ausstellung zum Amsterdamer Pegel befindet sich heute im Rathaus (stadhuis) von Amsterdam.

Das Leben vor dem Deich

Der Abschlussdeich bedeutete für die nördlichen Provinzen der Niederlande Schutz vor Überschwemmungen und eröffnete neue Horizonte zur Landgewinnung.

Im Museum Nieuwland (Neuland) in Lelystad wird das größte Polderprojekt der Geschichte nacherzählt. Mit dem Bau des Abschlussdeichs wird die Zuiderzee von der Nordsee abgetrennt. Landgewinnung im neu entstandenen Binnengewässer, dem Ijsselmeer, wird möglich.

Bei der Trockenlegung der Polder fand man im ehemaligen Meeresboden viele Fundstücke aus der Zeit 4300 vor Chr. Die Besucher der Ausstellung erhalten ein deutliches Bild vom Leben unserer Vorfahren in der Steinzeit.

Ausgrabungen im Polderschlamm

Unser Segelrevier hat viele Metamorphosen im Laufe der Zeit untergangen. Durch Abschlag entstand aus bewohntem Land die Zuiderzee. Der direkte Zugang zum Meer bedeutete für viele Städte, wie die Hansestadt Kampen an der Ijssel, Reichtum durch Handel. Auf dem Flussgrund liegt noch das Schiffswrack einer mittelalterlichen Kogge. Das Wrack wird dieses Jahr gehoben und in einem großen Zelt neben dem Museum von Archäologen untersucht.

Der Link zum Museum: http://www.nieuwlanderfgoed.nl/deutsch